Diesen Text schreibe ich auf den ausdrücklichen Wunsch eines höchst geschätzten Netzecken-Stammgasts, der – als ich vor ein paar Wochen mein zehnjähriges Nichtraucher-Jubiläum erwähnte – Interesse am Ende meiner Raucherkarriere artikulierte. Ist vielleicht wirklich eine gute Idee, das alles aufzuschreiben, bevor ich’s selber vergesse.

I.

Mir war schon eine ganze Weile klar, dass das mit meiner Raucherei nicht so weitergehen konnte. Ich hatte ca. dreißig Jahre lang geraucht, mit Freude und Genuss und ohne jegliche negative Begleiterscheinungen, doch das hatte sich über die letzten paar Jahre geändert. Gerade so langsam, dass ich es nicht gemerkt hatte und alles für völlig normal hielt: das heftige Abhusten nach dem Aufstehen. Die allmorgendliche miese Laune, die meist von einem gewaltigen Nikotin-Kater herrührte. Und der massiv gestiegene Zigarettenkonsum, unter zwei Päckchen am Tag machte ich’s nicht mehr.

Das alles hatte ich nicht bemerkt, doch dann fingen meine Bronchien an zu rasseln, wenn ich mich hinlegte. Manchmal so heftig, dass ich nachts von dem Krach aufwachte, den die Dinger machten. Das konnte ich nicht mehr ignorieren, ich musste einsehen, dass ich die Raucherei nicht mehr so wegsteckte wie noch vor ein paar Jahren. Tjaja, keiner von uns wird jünger.

Ans Aufhören dachte ich da noch nicht. War ja Quatsch, vollkommen unvorstellbar. Ohne Zigarette? Wie soll das gehen? Ich hatte mein ganzes erwachsenes Leben mit Zigaretten verbracht, ein Leben ohne die Dinger war komplett unvorstellbar. Es musste doch eine Möglichkeit geben, irgendwie weiter zu rauchen und den negativen Begleiterscheinungen aus dem Weg gehen. Musste ich bei Gelegenheit mal googlen, was man da macht…

Im Prinzip wusste ich schon sehr genau, was man da macht, nämlich mit dem Rauchen aufhören, aber das wollte ich nicht wahrhaben. Ich glaubte nämlich nicht, dass ich das überhaupt KÖNNTE, schließlich war ich mit meinen damals 45 Jahren länger Raucher als Nichtraucher gewesen, 30 zu 15 Jahren, wie sollte „nicht mehr Rauchen“ da eine Option sein?

So war das damals, vor zehn Jahren. Es ging mir immer schlechter, aber ich war nicht in der Lage, die Konsequenzen zu ziehen.

Doch dann kam mir Otto Schily zu Hilfe, der damals die sogenannten „Anti-Terror-Pakete“ durch den Bundestag peitschte, Gesetzespakete, die als vollkommen überzogene Reaktionen auf Nine-Eleven bürgerliche Rechte und Freiheiten massiv einschränkten, rechtsstaatliche Prinzipien (die Unschuldsvermutung, beispielsweise) über den Haufen warfen und die Polizei letztlich ermächtigte, die Privatsphäre unbescholtener Bürger nach Belieben zu verletzen. Verdachtsmoment genügt!

Ich hatte dieses Gesetzespaket ausgiebig recherchiert, weil ich es zum Thema eines Kabarettprogramms gemacht hatte, dass ich für das Stuttgarter Renitenz Theater geschrieben hatte, ich hatte mich schwarz über dies dummdreisten, dämlichen Gesetze geärgert, und mein Ärger sollte erst noch anfangen.

Denn im Frühjahr 2002 kam eine Tabaksteuererhöhung, mit der Ottos Quatsch-Gesetze finanziert wurden. Und fortan ärgerte ich mich jedesmal, wenn ich Zigaretten kaufte: „Jetzt bezahlst du wieder für diesen Überwachungs-Scheißdreck. Schämst du dich nicht?“

Ich fing an, darüber nachzudenken, wie ich in Zukunft Zigaretten kaufen konnte, ohne mich zu ärgern, und kam schließlich zu dem Schluss, dass es keine wie auch immer geartete Strategie gab, mit der ich weiter rauchen konnte, ohne mich über Otto Schily zu ärgern. Entweder mit dem Rauchen aufhören oder den Ärger runterschlucken, was anderes gab es nicht. Also, musste ich mich damit abfinden, in Zukunft nicht mehr rauchen zu können, ohne an Otto Schily zu denken. Denn Aufhören war nach wie vor keine Option.

Bis zum Morgen des 9. April. In der Nacht zuvor hatte ich wirklich die ganze Wohnung leergeraucht, nirgendwo war noch eine Zigarette zu finden, also eilte ich noch vor dem Frühstück runter, hatte schon die Klinke von Herrn Üflüflüs Ladentür in der Hand… und sagte mir „Nö. Wir probieren’s mit dem Aufhören jetzt einfach mal. Vielleicht klappt’s ja doch.“

Ich ging zwei Häuser weiter zur Apotheke, kaufte mir eine große Packung Nikotin-Kaugummi und betrat eine Gegend, die ich nur vage vom Hörensagen kannte: das rauchfreie Land.

Hätte ich geahnt, was auf mich zukommt….

II.

Jetzt kann ich es ja sagen: Ich hatte gar nicht vor, aufzuhören. Ich wollte in Ehren scheitern. Um irgendwie mein Gewissen zu beruhigen und dann fröhlich weiter zu rauchen, ohne mich weiter über Ottos Anti-Terror-Gesetze ärgern zu müssen.

Irgendwie würde ich es mit den Nikotinkaugummis schaffen, drei oder gar vier Tage nicht zu rauchen, dann konnte ich heldenhaft behaupten, ich hätte es immerhin versucht, und dann – im Bewusstsein, jederzeit aufhören zu können (haha!) – mit gutem Gewissen weiter rauchen.

Dummerweise kam meine Gesundheit diesem Plan in die Quere. Nachdem ich zwei rauchfreie Tage überstanden hatte (was überraschend einfach war: für den Kettenraucher hält die Nichtraucherei soviel neues parat, dass man erst mal überhaupt keine Zeit hat, sich über irgendwelche Entzugserscheinungen Gedanken zu machen), ging es mir plötzlich sehr, sehr viel besser. Der Raucherhusten hatte sich fast gelegt, das Rasseln der Bronchien hatte schon nachgelassen und ich fühlte mich einfach rundrum gut. Mein Körper signalisierte mir wohl eine gewissen Dankbarkeit dafür, dass ich aufhörte, ihn mit dem Abbau irgendwelcher Giftstoffe zu belästigen und belohnte mich mit allgemeinem Wohlbefinden.

Das fand ich ganz erstaunlich, kaute fröhlich alle Stunde einen neuen Nikotin-Kaugummi und fragte mich: Kann es wirklich so einfach sein, sich das Rauchen abzugewöhnen? Am dritten Tag suchte ich sogar die Lesung eines Kollegen im radikal-verqualmten Kaffee Burger auf, ohne irgendwelche Probleme zu bekommen. Alles lief super, ich war ein Titan der Willenskraft. Vielleicht schaffte ich es ja doch, ganz aufzuhören, dass es mir dauerhaft besser…

Auf diese Idee hatte das Suchtzentrum meines Gehirns ganz offensichtlich gewartet, denn es signalisierte mir am vierten rauchfreien Tag mit unmissverständlicher Klarheit, dass man nun die Faxen dicke habe und bitteschön endlich wieder ordentlich Nikotin und noch ein paar gemeingefährliche Zusatzstoffe haben wollte.

Gleichzeitig merkte ich, dass es mir körperlich immer besser ging. Insbesondere das Aufwachen am Morgen war eine Offenbarung: das mühsame Sich-durch-die-Watte-eines-Nikotinkaters-in-die-Welt-hinein-Quälen war einem sanften, angenehmen Wachwerden gewichen. Dieses Wachwerden wollte ich noch ein paar Mal genießen, und deshalb schloss ich mit mir selber einen Vertrag: Okay, ich würde wieder rauchen, aber erst am Dienstag. Dann hätte ich eine Woche nicht geraucht, prima Sache, dann könnte ich mir endlich wieder eine anstecken und meine Willenskraft feiern.

Mit ein paar Extra-Nikotin-Kaugummis rettete ich mich über diesen Dienstag hinweg und versprach mir, dann eben am Dienstag drauf wieder mit dem Rauchen anzufangen. Zwei Wochen Nichtrauchen sind besser als eine, und dass ich eine Woche lang nicht rauchen kontne, hatte ich ja jetzt bewiesen. Da war eine weitere Woche Nichtrauchen doch das leichteste der Welt.

Ja, Scheißdreck. Mein Suchtzentrum merkte, dass Gefahr für die Abhängigkeit drohte und schickte stärkere Bataillone ins Feld.

Seit dieser Woche bin ich mir ziemlich sicher, dass die Zigarettenindustrie dem Tabak ziemlich ekelhaftes Zeugs beimischt, um die Raucher wirklich abhängig zu machen. Nikotin bekam ich ja weiterhin reichlich durch die leckeren (ha!) Kaugummis, woher kamen dann bitte die plötzlich einsetzenden Schweißausbrüche? Wieso war mir abwechselnd heiß und kalt? Warum wurde mein Zittern (habe einen leichten Tremor seit Geburt) immer schlimmer? Nee, die zweite bis dritte Woche war nicht schön.

Und ich bekam gelegentlich wirklich miese Laune. Ein reines Wunder, dass die geduldigste Gemahlin von allen mich nicht rausgeworfen hat. Ohne diese wunderbare Frau würde ich heute noch rauchen.

III.

Ich rettete mich irgendwie auch über den nächsten Dienstag weg, in der Hoffnung, dass es jetzt etwas leichter werden würde. Nuja… das wurde es tatsächlich, bis zu meinem ersten rauchfreien Kreativ-Meeting. Um Himmelswillen, da merkte ich erst, wie sehr die Dinger Teil meines beruflichen Alltags waren.

Bisher liefen solche Meetings immer so ab: Redakteur (Dramaturg, Produzent) formuliert ein Problem. Autor antwortet wie aus der Pistole geschossen: „Darüber habe ich auch schon nachgedacht.“ Autor holt Zigarettenpackung aus der Tasche, sucht nach seinem Feuerzeug, fährt fort: „Wir haben mehrere Möglichkeiten, die Sache anzugehen…“ Zigarette rausholen, in den Mund stecken wollen, innehalten. „Von denen mir die naheliegendste denn auch am sympathischsten ist.“ Zigarette in den Mund, anstecken, Nikotin-Hit, rettende Idee ist da.

Die Zeit, die ich mir früher mit Raucher-Ritualen erkauft hatte, um Ideen zu produzieren, fehlte mir plötzlich. Ebenso wie die Ideen, die sich ohne die Rituale (und ohne den Nikotin-Hit, der uns Autoren wirklich zu Ideen verhelfen kann, weil der angeblich irgendein Kreativ-Dingens im Gehirn aktiviert) nicht einstellen wollten. Ich fürchte, beim ersten zigarettenfreien Meeting habe ich mich den Teilnehmern als stammelnden Vollidioten präsentiert.

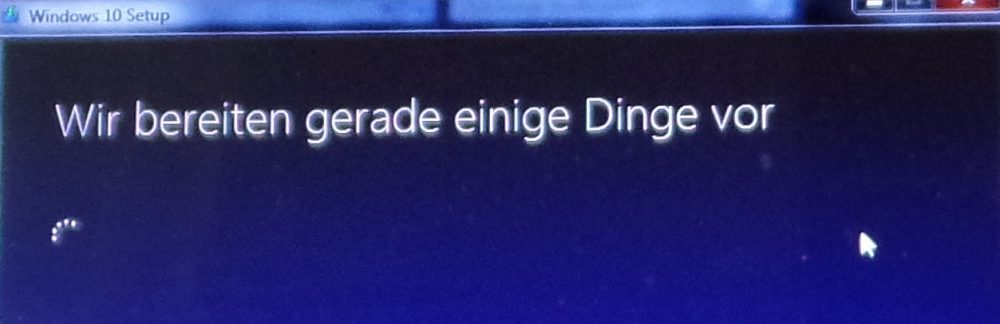

Ich bekam Existenzängste und war wirklich kurz davor, das Handtuch zu werfen und statt den Scheiß-Kaugummis wieder Zigaretten zu kaufen, aber ich konnte einfach nicht leugnen, dass es mir von Tag zu Tag besser ging. Das hielt mich bei der Stange,ebenso wie eine verblüffende Erkenntnis aus heiterem Himmel:Â Ich hockte vor dem Computer, starrte blicklos den Bildschirm an und konnte keinen klaren Gedanken fassen, außer den an Zigaretten. Herrgott, warum konnte ich jetzt nicht eine rauchen? Dann konnte ich endlich aufhören, an Zigaretten zu denken…

Und da ging mir der Seifensieder auf: Ich dachte gar nicht häufiger an Zigaretten als während meiner Zeit als Raucher. Auch als Raucher hatte ich die ganze Zeit an Zigaretten gedacht, der einzige Unterschied war, dass damals immer Zigaretten da waren. Jetzt waren eben keine mehr da. Und die einzige Möglichkeit, endlich nicht mehr dauernd an Zigaretten denken zu müssen, war, nicht mehr zu rauchen. Ein für allemal Schluss zu machen mit der Abhängigkeit.

Das war der Augenblick, wo der Entzug kippte, wo ich endlich begriffen hatte, dass ich auf nichts verzichten musste, weil ich nicht mehr rauchte, sondern dass ich mich tatsächlich von einer Abhängigkeit befreien konnte, wenn ich dabei blieb.

IV.

Es ging bergauf. In der 6. rauchfreien Woche warf mein Suchtzentrum die letzten Reserven in den Kampf, ich hatte drei Tage lang übelste Suchtattacken zu überstehen – trotz kettengekauter Nikotinkaugummis – aber danach war tatsächlich das schlimmste vorbei. Hin und wieder ein kleiner Jieper nach ’ne schönen Zigarette, aber das war dann endgültig beherrschbar. Wenn man sechs Wochen durchgehalten hat, weiß man, das man ganz ohne kann.

Ich fing an, die Nikotinkaugummis rauszuschleichen, gönnte mir nur noch alle zwei Stunden einen frischen, in der darauffolgenden Woche alle vier Stunden, und als ich dann bei einem Kaugummi in acht Stunden angekommen war, war’s soweit: ich konnte ganz ohne Nikotin.

Ich besorgte mir eine schöne Flasche Rotwein, trank ein paar Gläser und kaute meinen letzten Nikotinkaugummi.

Es ist vollkommen lächerlich, aber ich denke heute noch gern an diesen letzten Kaugummi zurück. Ich hab Nikotin wirklich gemocht. Absolut tolles Zeugs, das mir viele schöne Stunden beschert hat. Ein ewiger Jammer, dass ich es am Schluss nicht mehr vertragen hab.

V.

Jetzt rauche ich seit zehn Jahren nicht mehr. Ich bin irrsinnig froh, dass ich mich mit mehr Glück als Verstand und mit der Hilfe meiner lieben Frau (und Otto Schilys natürlich!) von dieser Abhängigkeit befreien konnte. Meine Lebensqualität ist seitdem deutlich gestiegen, nicht nur körperlich geht es mir deutlich besser als als vorher, man merkt erst als Nichtraucher, wie kompliziert das Leben als Raucher ist, welchen Aufwand man treiben muss, um eine Abhängigkeit zu organisieren.

Kleines Beispiel: Heute kann ich einfach mal kurz um die Ecke gehen, wenn mir danach ist. Vor zehn Jahren noch: Zigaretten dabei? Reservepackung? Feuerzeug eingesteckt? Noch genug Saft im Feuerzeug? Sind überhaupt noch genug Zigaretten da, sollte ich nicht beim Händler vorbeigehen und noch welche holen? Entfällt alles, und Geld spart man auch noch ohne Ende.

Natürlich hat die Nichtraucherei auch Nachteile. Ich habe ordentlich zugenommen (seltsamerweise erst ein halbes Jahr nach dem eigentlichen Entzug) und werde das Gewicht nicht wieder los. Ich treibe dreimal soviel Sport wie früher, hab nie Süßkram gegessen, stopfe Obst und Gemüse in mich hinein wie ein Weltmeister, aber die Wampe will nicht weichen.

Dafür hab ich mittlerweile eine Bombenkondition. Wenn ich beim Tennis in einen dritten Satz gerate, dann gewinn ich den zu 99 Prozent, und auf das Belastungs-EKG beim Kardiologen freu ich mich jedes Mal, wenn die mit offenem Mund dastehen und zugucken, wie das Dickerchen stundenlang die Berge raufstrampelt und sich dabei locker mit ihnen unterhält…

Sorry, bin ja bei den Nachteilen. Ganz schräg: ein paar Leute, die weiterhin rauchen, haben den Kontakt zu mir abgebrochen. Dabei bin ich überhaupt kein militanter Nichtraucher geworden. In unserer Wohnung kann jeder rauchen, soviel wie er möchte, man kann ja schließlich lüften. Und ich missionier mit der Nichtraucherei nicht rum, finde ich furchtbar. Trotzdem wollen wohl einige meiner ehemaligen Raucherfreunde mit einem Typen, der vom Glauben abgefallen ist, anscheinend nix mehr zu tun haben. Find ich schade, aber muss ich wohl akzeptieren.

Was andere konvertierte Nichtraucher erlebten, blieb mir versagt: mein Geschmacks- und Geruchssinn haben sich nicht verändert, weder zum positiven noch zum negativen. Ich schmecke und rieche haargenau das gleiche, was ich als Raucher gerochen habe. Vermutlich war ich gesegnet, oder ich hatte mir die Papillen schon dermaßen zerschossen, dass ich jenseits von Gut und Böse bin.

Schließlich: Schreiben ging als Raucher viel leichter als als Nichtraucher. Absatz tippen, Zigarette anzünden, Absatz nochmal lesen, korrigieren, weitertippen, nächste Zigarette, nochmal lesen, überarbeiten, weiter schreiben… ein herrlicher Rhythmus, leider auf die Dauer etwas ungesund.

Auf diese Arbeitsweise verzichten zu müssen (Surrogate funktionieren nicht!) fiel mir sehr schwer, ich hatte ein halbes Jahr lang mit einem massiven Writer’s Block zu kämpfen und musste einen Auftrag für ein Theaterstück zurückgeben, weil ich kurz nach dem Entzug meine Arbeitsweise noch nicht so schnell anpassen konnte, dass ich halbwegs kohärentes Zeugs schreiben konnte. Das ärgert mich heute noch, aber nach einem halben Jahr kam ich langsam wieder in Schwung. Ich denke heute noch manchmal, dass meine Nikotin-Texte einen Tick besser weil entspannter waren, aber vermutlich liegt’s eher an der fortschreitenden Verkalkung.

VI.

Jetzt verspüre ich nur noch sehr gelegentlich ein ganz, ganz leises Verlangen, mal wieder eine zu rauchen. Den Teufel werde ich tun und diesem Verlangen nachgeben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine halb gerauchte, verhustete Zigarette genügen würde, um mich wieder zum Kettenraucher zu machen. Das muss ich nicht mehr haben.

Ich bewundere Menschen, die gelegentlich rauchen können, alle paar Tage mal eine Zigarette, alle paar Wochen mal eine Zigarre… das ist mir nicht gegeben.

Alles in allem bin ich heilfroh, dass ich vor zehn Jahren durch eine blödsinnige Verkettung von Zufällen (und die übergroße Geduld und Zuwendung der besten, geduldigsten Gemahlin von allen) den Absprung geschafft habe. Â Ich hab wirklich gern geraucht, aber das ist endgültig vorbei. Alles hat seine Zeit.